“如何提升医患友好度和医院的社会友好度,不仅要关注医疗视角,更要知道普通的市民或者患者视角,我们探索性地举办市民会,把市民请进医院里当‘老师’。”上海交通大学医学院附属新华医院院长孙锟在近日举办的新华市民会活动上说。在这次活动上,新华医院邀请了部分曾经在该院出生的市民和接受过治疗的患者,在医院进行了一堂别开生面的“医学人文课”。孙锟表示,举办市民会旨在开启医患沟通的新模式,用患者视角的“小温暖”唤起医患沟通的正能量。

“我小的时候,跟外婆到四平路上的一个公园里面玩。不小心摔倒了,手就划伤了,一下子出血很多。外婆抓住我的手,捂住伤口,背着我从四平路一直往新华医院跑。到了新华医院已经是晚上。手术室的场景,我到现在印象都很深刻,一个医生和一个护士。那个时候,我才10岁,也是第一次进手术室。医生很和蔼,他为了让我放松,让我不要紧张,一边缝针,一边给我讲故事,和我聊天。”复旦大学数字与移动治理实验室主任郑磊副教授是国内知名的数据开放研究领域的学者,他是出生在新华医院的一个70后。他说,30多年过去了,但那天在新华医院手术室里发生的情形依然清晰如昨,每每想起,都觉得很温暖。

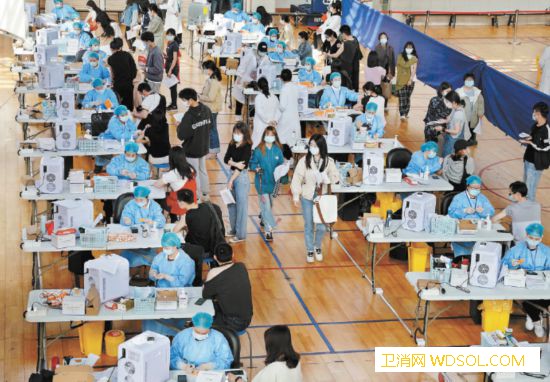

郑磊是受邀参加新华医院2018年度新华市民会活动的市民之一。参加市民会的普通市民来自各行各业,从50后到00后都有。

2001年出生在新华医院的高三学生罗许凡说,自己在新华医院看病的两次经历成了他努力考上医学院校的原因。“我高二的时候查出可能有脊柱侧弯,很紧张的赶到医院,知道我是高二的学生,已经是中午休息时间了,接诊的医生还特意等着,同时拍片路上遇到的女医生怕我找不到路,还把我带到了拍片子的地方。”罗许凡说。“又有一次看呼吸内科,临近晚上下班,医生又等在那里。这两次默默地等候,让我决定报考医学院,什么专业没有想好,但是将来,我也想成为这样的医生。”

市民们用朴素的话语,讲述了自己和医院之间的“小故事”。许多医护人员表示,这是一种温暖医护人员的力量。新华医院妇产科副主任医师王磊参加了无数次危重孕产妇的抢救,当许多患者回忆起在王磊医生这里得到救治的细节时,他说:“抢救的病人太多了,我根本不记得了,但是患者们都讲得如此清晰,让我很感动,同时也让我觉得原来我们做的一些小事,患者都‘领情’。这让我们看到了许多患者发自内心的信任。”

在新华医院市民会上,最受欢迎的环节,是医院为参加活动的市民展示了他们的出生医学证明。“出生医学证明,在医疗视角上是一份病案,但是对于一个人来说,却承载了生命开始的意义,是一个家庭的记忆。我们希望站在普通人的视角和市民们展开交流,这样能够促进我们这样一家市民医院更好地提供医疗服务。”孙锟说。

(责编:李轶群、杨迪)